Problemas económicos heredados por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia

Introducción

El ascenso de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia en agosto de 2022 marcó un hito histórico, simbolizando la ruptura con el grupo de poder político tradicional y la promesa de un cambio hacia una economía más próspera e independiente. Sin embargo, desde el primer día, su gobierno se encontró con una serie de problemas económicos estructurales profundamente arraigados que limitan severamente la capacidad de acción de cualquier administración. La gestión petrista heredó una "economía enferma", caracterizada por un conjunto de problemas que interactúan en un círculo vicioso, −doom loop es la expresión usada por los académicos anglohablantes− donde cada debilidad alimenta y agrava las otras, máxime cuando hay la intención creada de sabotear al gobierno, creando una trampa de bajo crecimiento y alta vulnerabilidad.

A este panorama interno ya de por sí complejo, se suman factores externos −como la desaceleración económica global posterior a la guerra en Ucrania y el alza en las tasas de interés internacionales− que actúan como agravantes críticos, estrechando aún más el margen de maniobra fiscal y comercial del país. El propósito de este análisis es diseccionar cada uno de estos problemas heredados, desde la insostenibilidad del sistema pensional hasta la crisis de salud, la dependencia de los productos básicos y el lastre de la corrupción, para comprender su naturaleza, su interconexión y el desafío que representan para la materialización de cualquier proyecto de reforma económica progresista en Colombia.

Para abordar el tema, la herencia que recibió Gustavo Petro se analiza bajo diez apartados. Se trata de problemas estructurales profundamente arraigados, dejados por décadas de políticas y dinámicas insostenibles, que limitan severamente la capacidad de acción de cualquier gobierno.

Primera herencia: La Economía Colombiana en un Mundo en Crisis

La economía colombiana no opera en un vacío, y su trayectoria está inevitablemente ligada a los vaivenes del contexto global. El gobierno de Petro heredó una economía aún convaleciente de la pandemia del cóvid-19 e inmediatamente se enfrentó a una tormenta perfecta de factores internacionales adversos. En primer lugar, la guerra por Ucrania, iniciada en 2022, desató una crisis energética y alimentaria mundial. Colombia, importador neto de alimentos y fertilizantes, vio cómo los precios de estos insumos se disparaban, presionando la inflación y erosionando el poder adquisitivo de los colombianos, en particular de los más vulnerables. Este golpe externo de oferta complicó la gestión económica inicial, desviando recursos hacia subsidios y asistencia social que podrían haberse destinado a inversión productiva.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el índice de precios de los alimentos alcanzó su máximo histórico en marzo de 2022 tras el inicio de la guerra. Para Colombia, un importador neto de trigo, maíz y fertilizantes, el impacto fue directo e inmediato.

En cuanto a los fertilizantes, Colombia importa alrededor del 85% de los que consume. La escalada de precios encareció los costos de producción del sector agropecuario, lo que no solo alimentó la inflación interna sino que también amenazó con reducir la productividad y la seguridad alimentaria nacional a mediano plazo. La empresa que podría haber salvado el momento, Monómeros, fue liquidada por Duque.

El golpe externo de oferta fue el principal combustible de la inflación en Colombia, que alcanzó un pico del 13.34% interanual en marzo de 2023, la tasa más alta en más de dos décadas. El Banco de la República continuó un agresivo ciclo de alzas de tasas de interés, iniciado en 2021, a sabiendas de que con ello paralizaría la economía.

En segundo lugar, la respuesta de los bancos centrales del mundo desarrollado, liderados por la Reserva Federal de Estados Unidos, ante la inflación global fue una agresiva subida de las tasas de interés: pasó de un rango de 0-0.25% en marzo de 2022 a superar el 5% en julio de 2023. Este movimiento −que además busca extraer mayor plusvalía de los países endeudados−, tuvo un efecto colateral directo y negativo para economías atrasadas como la colombiana. El encarecimiento del dólar y del crédito internacional incrementó el costo del servicio de la deuda externa tanto pública como privada, agotando aún más las ya frágiles finanzas públicas.

De otra parte, la altas rentabilidad en Estados Unidos atrajo capitales de vuelta a ese país. Esto ejerció una fuerte presión sobre el peso, que se depreció significativamente durante el gobierno Duque. Una moneda más débil, aunque beneficia a las exportaciones, encarece aún más las importaciones y profundiza las presiones inflacionarias, creando otro frente de dificultades.

La política durante el gobierno de Trump, caracterizada por un enfoque más proteccionista para ellos en comercio internacional, sentó las bases de un escenario geopolítico inestable, que fue aprovechado por actores internos −correveidiles de allá y de acá−, para denigrar y obstaculizar la política económica de Petro, añadiendo una capa adicional de sabotaje político a los desafíos puramente económicos.

Queda indicado que la economía global no se había recuperado completamente de las secuelas de la crisis financiera de 2008 cuando la pandemia del cóvid-19 golpeó en 2020. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la crisis de los contenedores y el cambio en los patrones de consumo generaron inflación y desaceleración simultáneas, el fenómeno llamado estanflación. Para Colombia, esto se traduce en menor demanda externa por las exportaciones y una reducción en los flujos de inversión extranjera, que la oposición al gobierno de Petro ha querido mostrar como originada en las políticas del gobierno, ocultando sus causas externas.

La polarización interna exacerbó el círculo vicioso, ya que actores políticos y económicos tanto dentro como fuera del país quieren sabotear o entrabar la gestión de un gobierno que representa un cambio de rumbo, mediante la amplificación de riesgos, la fuga de capitales o la presión especulativa sobre la moneda.

En conclusión, el gobierno de Petro no solo heredó profundos problemas domésticos, sino que tuvo que enfrentarlos en el peor escenario internacional posible: inflación global alta, dinero caro, crecimiento lento y alta volatilidad financiera. Este marco es esencial para entender por qué las opciones de política económica han sido tan limitadas y por qué los riesgos de un "círculo vicioso" se han amplificado.

Segunda herencia: Desindustrialización y dependencia minero-energética

Uno de los problemas estructurales más profundos y de más largo aliento que heredó el gobierno de Petro es el modelo productivo nacional, caracterizado por una pronunciada desindustrialización y dependencia extrema de la exportación de productos básicos, como hidrocarburos y carbón. Este modelo hace que la economía sea cíclica y vulnerable a los vaivenes de los precios internacionales y limita severamente el potencial de crecimiento y la generación de empleo de calidad.

La desindustrialización prematura es un proceso por el cual la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto (PIB) y en el empleo total comienza a declinar en un país cuando aún se encuentra en un nivel de ingreso medio, muy por debajo del de las economías avanzadas. A diferencia de lo ocurrido en naciones desarrolladas, donde la manufactura cedió su lugar a una pujante economía de servicios de alto valor después de alcanzar la madurez industrial, en Colombia este declive ocurrió de manera anticipada, con el golpe propinado por la apertura de Gaviria en 1990, frenando el avance industrial que venía consolidándose en décadas anteriores.

Según datos del DANE, la participación de la industria manufacturera en el PIB ha venido en una tendencia decreciente por décadas. Para 2022 representaba apenas alrededor del 11% del PIB, una cifra muy inferior al pico de casi el 20% que alcanzó a finales de la década de 1980 y muy por debajo de los niveles de países con un desarrollo similar o incluso menor.

Este fenómeno es el resultado de una combinación de factores, entre los que se destacan:

- Enfermedad Holandesa: Los períodos de bonanza por altos precios del petróleo en los primeros años del gobierno de Uribe apreciaron el peso −acentuado por las canecas de dólares que desenterraron los narcos−, encareciendo las exportaciones y abaratando las importaciones, otro golpe a la producción industrial local.

- Problemas de Competitividad: Una infraestructura vial deficiente, un costo elevado de la energía, y la falta de una política industrial clara y consistente desincentivaron la inversión en manufactura.

La contracara de la desindustrialización es la excesiva dependencia de los sectores primarios. Colombia no logró diversificar su canasta exportadora de manera significativa:

- Concentración Exportadora: Alrededor del 50% de las exportaciones dependen de los hidrocarburos y la minería. Según el DANE y la DIAN, en 2022, las exportaciones de petróleo crudo y carbón representaron el 46.7% del total. Esto significa que casi la mitad de los ingresos de divisas dependen de la volatilidad de dos productos en los mercados internacionales.

- El Doble Shock de 2020 y la Transición Energética: La crisis global por la pandemia 19 demostró esta vulnerabilidad de manera dramática. El colapso en la demanda y los precios del petróleo en 2020 provocó una severa crisis de ingresos fiscales y de divisas. Además, la transición energética global hacia fuentes renovables representa una amenaza a mediano y largo plazo para este modelo neocolonial de desarrollo. La descarbonización de las economías avanzadas −que avanza, a pesar del silencio que le quieren imponer los medios tradicionales de comunicación− implica una demanda menor de combustibles fósiles, lo que pone en jaque la principal fuente de ingresos externos de Colombia.

El resultado de un modelo productivo basado en sectores de baja productividad y la falta de una industria robusta es un mercado laboral de alta informalidad. El DANE reporta una tasa del 55%. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores carecen de acceso a seguridad social, pensiones, salud laboral y un ingreso estable.

La informalidad es un lastre para el desarrollo. Por el lado de la oferta, limita la productividad agregada de la economía. Por el lado de la demanda, reduce la base de cotizantes al sistema de salud y pensiones, ahondando la crisis fiscal de estos sistemas y debilita el consumo estable al depender de ingresos volátiles. Se convierte en un elemento clave del "círculo vicioso": la falta de industria formal condena a los trabajadores a la informalidad, y esta informalidad, a su vez, reduce la capacidad del Estado para financiar la inversión en educación, infraestructura e innovación que necesitaría una reindustrialización.

La herencia productiva que recibió el gobierno de Petro es, por tanto, la de una economía enferma y desbalanceada. Un aparato productivo que renunció prematuramente a su sector industrial y se apostó, de manera riesgosa, a la renta fácil minero-energética. Este modelo ha generado vulnerabilidad externa por la dependencia de factores fuera de su control, e interna por la incapacidad de generar empleo formal de calidad para una mayoría de la población. Cualquier intento de transformación económica debe, necesariamente, comenzar por enfrentar este desafío estructural, buscando diversificar la matriz productiva y exportadora, e impulsar una política industrial moderna que fomente sectores de mayor valor agregado y productividad. Sin embargo, este esfuerzo choca frontalmente con las urgencias impuestas por los otros problemas heredados, como el déficit fiscal y la crisis social, demostrando una vez más la naturaleza interconectada del "doom loop".

Tercera herencia: Sistema pensional insostenible

El sistema de pensiones en Colombia es quizás el pasivo fiscal más grande y previsible del Estado. Es un sistema de reparto (Colpensiones) que convive con un régimen de ahorro individual (los fondos privados de pensiones), tiene problemas estructurales: solo 1 de cada 4 adultos mayores recibe una pensión, dejando a casi 3 de cada 4 colombianos en la vejez sin ningún ingreso formal, dependiendo de programas asistenciales como Colombia Mayor, del apoyo familiar o de la indigencia. Esta baja cobertura es un reflejo directo de la alta informalidad laboral analizada en el capítulo anterior; sin cotizaciones formales y consistentes, no hay derecho a pensión.

El sistema, en su conjunto, es insostenible. El régimen de prima media con prestación definida (Colpensiones) genera un déficit anual que debe ser cubierto por el Presupuesto General de la Nación, de alrededor del 4% del PIB anual antes de la llegada de Petro. Este monto es superior al presupuesto anual de todo el sector educación o defensa. El problema se agrava por factores demográficos: la población colombiana está envejeciendo, lo que significa que cada vez habrá más pensionados por cada cotizante activo, haciendo el sistema aún más deficitario.

Cuarta herencia: Crisis en el sistema de salud (EPS)

El sistema de salud colombiano, establecido por la Ley 100 de 1993, llegó a la administración Petro en un estado de quiebra técnica y operativa, luego de décadas de corrupción y saqueo. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS), intermediarias entre los usuarios y las prestadoras, se convirtieron en el epicentro del problema. Casos emblemáticos de corrupción y quiebra, como el de Saludcoop (intervenida en 2015), revelaron un modelo donde el desvío de recursos era sistémico. Las EPS acumularon deudas astronómicas con hospitales y clínicas (las Instituciones Prestadoras de Servicios, IPS), las cuales, a su vez, no podían pagar a sus proveedores ni a sus trabajadores. Para 2022, la deuda del régimen contributivo con las IPS superaba los $25 billones de pesos . Esto se traduce en desabastecimiento de medicamentos, retrasos en citas y procedimientos, y huelgas recurrentes del personal médico.

Quinta herencia: Violencia histórica y narcotráfico

La firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016 fue un hito histórico, pero el sabotaje en su desarrollo durante el gobierno Duque dejó un vacío de poder en vastos territorios que fue rápidamente llenado por actores armados ilegales y economías ilícitas.

Colombia se mantiene como el mayor productor de cocaína del mundo. Según el Reporte de Monitoreo de Cultivos de Coca de la ONU, en 2022 se reportaron más de 230.000 hectáreas cultivadas, con una capacidad de producción potencial que supera las 1.400 toneladas anuales de clorhidrato de cocaína. Esta economía ilícita financia grupos armados, corrompe instituciones locales y nacionales, y desata ciclos de violencia.

La falta de presencia integral del Estado en los territorios para implementar los programas de sustitución de cultivos y desarrollo rural contemplados en el Acuerdo de Paz ha sido un fracaso costoso. Grupos por fuera de los Acuerdos de Paz luchan por el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Esta violencia es una tragedia humanitaria y una barrera infranqueable para el desarrollo económico.

La herencia humanitaria es, por tanto, la manifestación más cruda del "círculo vicioso". Un Estado con capacidades fiscales limitadas no puede financiar adecuadamente un sistema de salud ni una presencia integral en el territorio. Esto genera crisis sociales y vacíos de poder que son llenados por la violencia y la ilegalidad. A su vez, esta violencia frena el desarrollo económico y la formalización, lo que contrae aún más la base tributaria y debilita al Estado, alimentando el ciclo perverso.

Sexta herencia: Infraestructura vial deficiente

La capacidad de una economía para crecer y desarrollarse de manera sostenible está ligada a la calidad de su infraestructura. En este frente, la herencia recibida por el gobierno de Petro es particularmente adversa. Una red vial deficiente y desconectada frena la productividad y la competitividad.

La infraestructura de transporte en Colombia es insuficiente, de mala calidad y profundamente inequitativa, representando un cuello de botella crítico para la eficiencia logística y la integración nacional. El dato es elocuente: solo el 12% de la red vial terciaria (que constituye la mayor parte de la malla vial nacional y conecta a las zonas rurales con los centros urbanos) está pavimentada. El restante 88% son vías sin afirmar que se vuelven intransitables en invierno, aislando a las comunidades productoras, encareciendo el transporte de sus mercancías y aumentando el costo de los alimentos. Esta desconexión es un peso fundamental de la pobreza rural y la desigualdad regional.

Los costos logísticos en Colombia son de los más altos de la región debido a la mala infraestructura. Esto hace que la industria nacional sea menos competitiva frente a las importaciones, acelerando el proceso de desindustrialización. Un productor agrícola tarda más y gasta más en sacar su producto al mercado, encareciéndolo.

Séptima herencia: Crisis migratoria venezolana

Colombia ha sido el país que más ha absorbido el flujo migratorio resultante de la crisis política y económica en Venezuela. Si bien es un acto de solidaridad ejemplar, representa una carga económica significativa para unos servicios públicos ya de por sí tensionados. Desde 2015, más de 2.5 millones de migrantes venezolanos se han establecido en Colombia, según cifras de Migración Colombia. Esto convierte al país en el receptor de la mayor población de desplazados venezolanos en el mundo.

La población migrante ejerce una presión inmediata sobre los sistemas de salud, educación y servicios sociales. El Banco Mundial estimó que el costo anual de atender esta crisis para el Estado colombiano ronda el 0.5% del PIB, unos 17.000 millones de dólares. Si bien a mediano plazo la migración puede tener efectos positivos al aumentar la fuerza laboral y el consumo, a corto plazo y en un contexto de recursos limitados, supone un desafío abrumador para las finanzas locales y nacionales. Además, la inserción laboral de los migrantes suele darse en condiciones de alta informalidad, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y precariedad analizado en capítulos anteriores.

Octava herencia: Corrupción sistémica

La historia de Colombia está plagada de proyectos de toda índole caracterizados por enormes sobrecostos, largos retrasos y escándalos de corrupción masiva. El caso de Odebrecht es el más emblemático, donde la multinacional brasileña admitió haber pagado sobornos por millones de dólares para adjudicarse contratos de infraestructura en Colombia y otros países de la región. Pero no es el único ni en infraestructura ni en otros campos como la salud, los acueductos, el internet y un etcétera cuyo estudio ocuparía bibliotecas completas, a manera de ejemplo Reficar (os sobrecostos superaron los $4,000 millones de dólares) o el Cartel de la Toga.

La corrupción va de la mano de la impunidad, notoria en estos y otros muchos casos en los cuales la fiscalía del momento archivó las investigaciones. Solo ahora, bajo el gobierno de Petro, la Fiscalía ha empezado a tomar cartas en algunos de esos asuntos. La gran prensa se solaza hablando contra los escándalos del gobierno Petro pero calla cuando se trata de los cometidos durante las administraciones anteriores.

Estos escándalos tienen un triple efecto: Desvían recursos públicos que podrían haberse usado en educación, salud o más infraestructura. Alejan a inversionistas serios y aumentan el "riesgo país", encareciendo el financiamiento de futuros proyectos. Paralizan obras críticas durante años, dejando infraestructura vital inconclusa.

La corrupción en Colombia no es un hecho aislado, sino una práctica sistémica que permea múltiples niveles del Estado y la sociedad, constituyendo quizás en obstáculo mayúsculo para el desarrollo.

Novena herencia: Déficit fiscal crónico

El problema fiscal no se limita al sistema pensional sino a todos los ámbitos de la vida nacional. Colombia arrastraba desde antes de la pandemia un desbalance estructural entre sus ingresos y sus gastos.

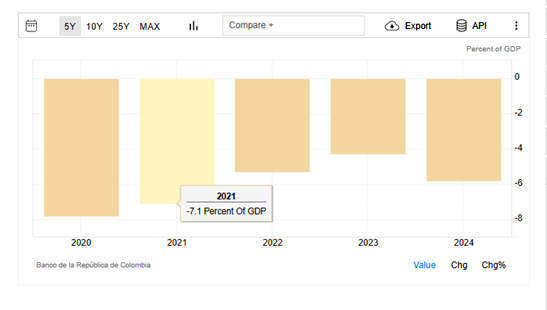

Gráfica 1. El déficit presupuestario para el año 2024 estuvo en -5.8% del PIB, inferior a la cifra alcanzada en 2021, que fue de -7.1%.

Fuente: https://es.tradingeconomics.com/colombia.

Como se observa en la gráfica 1, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central se ubicaba en torno al 5% del PIB en los años previos a la pandemia. La crisis del cóvid-19 exacerbó este déficit, llevándolo a un pico del 7.1% del PIB en 2021, debido al aumento del gasto en salud y auxilios sociales (que encubre corrupción de proporciones inimaginables( y a la caída en la recaudación. Si bien para 2024 se proyectaba una reducción a -5.8% del PIB (gráfico 1), esta cifra sigue siendo insostenible a mediano plazo.

Causas del Déficit Estructural:

Baja Recaudación Tributaria: Colombia tiene una de las cargas tributarias más bajas de la OCDE ( alrededor del 19-20% del PIB frente a un promedio de la OCDE de 34%), resultado de un sistema lleno de exenciones, deducciones y beneficios para sectores específicos que erosionan la base gravable.

Gasto Público Rígido y Subsidios Costosos: Una porción muy grande del presupuesto está destinada a gastos inflexibles como la nómina pública, las transferencias a territorios y los subsidios a los combustibles. El programa de estabilización de precios de la gasolina (FEPC) representaba para 2022 un costo fiscal que rondaba el 1.5% del PIB anual, un drenaje enorme de recursos que, además, beneficia desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos.

El Costo de la Deuda: El servicio de la deuda pública (pago de intereses) consume una parte significativa del presupuesto, limitando los recursos disponibles para inversión social y física. En un entorno de altas tasas de interés globales, este costo se ha incrementado.

El neoliberalismo le impuso a Colombia a través del FMI la creación de unos llamados estabilizadores automáticos, el Banco de la República y la Regla Fiscal que buscando estabilizar las ganancias del sector financiero llevan al despeñadero al resto de la economía.

La "medida de choque" del Banco fue el ciclo de alzas de tasas de interés más agresivo de su historia moderna, llevando la tasa de intervención hasta el 13.25% en 2023. El objetivo era controlar la inflación, pero un efecto colateral fue enfriar la economía y, por ende, moderar las importaciones, ayudando a corregir el déficit en cuenta corriente. Controlada la inflación el Banco mantiene las tasas de interés casi al doble de la tasa de inflación, lo que muestra que su objetivo no es otro que sabotear las políticas económicas del gobierno, entre otras razones porque encarece el crédito para el gobierno, profundizando el desafío fiscal.

Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, entidad creada para supervisar el cumplimiento de la regla fiscal (una ley que obliga al gobierno a reducir gradualmente su déficit), se convirtió en un árbitro clave. Su existencia forzó al gobierno anterior y al actual a presentar planes de ajuste creíbles para cumplir con las metas de reducción del déficit, bajo la amenaza de una pérdida de credibilidad en los mercados internacionales si se incumplían. Aunque sus opiniones no son obligatorias para el gobierno, el Comité sabe que entre bambalinas cuenta con el respaldo y amenazas del FMI y de las agencias calificadoras de riesgo.

La herencia fiscal recibida por Petro es, por lo tanto, una trampa de altísima complejidad. Por un lado, una demanda social masiva por mayor gasto en salud, educación y subsidios para aliviar la pobreza y la desigualdad. Por el otro, una restricción fiscal férrea impuesta por un sistema pensional quebrado, un déficit estructural crónico y un alto costo de la deuda.

Cualquier intento de estimular la economía mediante el gasto público choca inmediatamente con el freno impuesto por la insostenibilidad fiscal y la vigilancia de los mercados que impiden al gobierno usar medios alternativos para afrontar el problema. En la Crisis de 2008 los bancos centrales, con la aquiescencia de la Fed, se dieron a la tarea de emitir muy por encima de lo que los “técnicos” sugerían, pero fue de esa manera como lograron pasar la tormenta. Esas son las vías que el FMI, el Banco de la República y el Comité de la Regla Fiscal le prohíben hoy al gobierno de Petro, con la evidente intensión de atajar el cumplimiento de su programa de gobierno.

Esta encrucijada define gran parte de los dilemas económicos del gobierno: cómo cumplir sus promesas de cambio social sin evitar una crisis institucional que de argumentos a la oposición para aviar la fuga de capitales y un colapso fiscal. El "círculo vicioso" se hace evidente: la debilidad fiscal impide la inversión social y productiva necesaria para diversificar la economía y formalizar el empleo, lo que a su vez perpetúa la baja productividad y la estrechez de la base tributaria, que alimenta de nuevo la crisis fiscal.

Décima herencia: Déficit en cuenta corriente

Durante la última década, la cuenta corriente de Colombia ha sido escenario de tensiones estructurales, reflejadas en elevados déficits que han puesto al país entre los más vulnerables de la región. Entre 2010 y 2022, el país mostró históricamente cifras negativas, con déficits progresivamente crecientes —por ejemplo, en 2022 el saldo llegó al 6,2 % del PIB, uno de los niveles más altos del período reciente.

En ese año, el déficit fue impulsado por un fuerte desequilibrio en la balanza comercial y en el ingreso primario: la primera experimentó una brecha marcada por altos costos de importaciones y una dependencia de bienes tradicionales, mientras que la renta de factores absorbió recursos con destino al exterior. A pesar de este desbalance, la inversión extranjera directa (IED) sirvió de amortiguador: en 2022, representó un volumen sustancial que ayudó a financiar buena parte del déficit, pero con el gran problema de que a mediano plazo la mayor inversión se convierte en un mayor déficit en cuenta corriente por la necesidad de pagar las ganancias a los inversionistas, es decir, se tapa un hueco hoy abriendo uno mayor. A esto se le suma el desaforado endeudamiento en el último tramo del gobierno Duque, que debe pagarse entre los años 2024, el actual 2025 y el próximo, absorbiendo casi 100 billones de pesos.

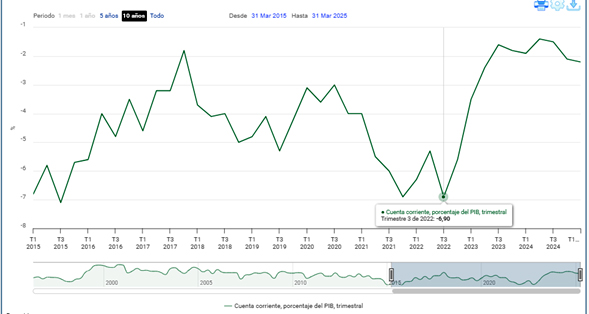

La dinámica cambió en 2023. El déficit en cuenta corriente se redujo dramáticamente al 2,7 % del PIB, el nivel más bajo desde 2010. Este ajuste se debió, sobre todo, a una fuerte contracción en las importaciones, especialmente de bienes de capital, combinada con una desaceleración económica general. La evolución se observa en la gráfica 2.

Gráfica 2. Evolución de la cuenta corriente 2015-2025.

Fuente: Banco de la República.

En los primeros meses de 2025, se observó un ligero repunte: el déficit alcanzó el 2,2 % del PIB en el primer trimestre, impulsado por persistentes salidas netas por renta de factores (ganancias de los inversionistas y servicio de la deuda) y un déficit comercial todavía relevante, mitigados parcialmente por remesas y un modesto superávit en servicios.

En síntesis, los principales problemas en la cuenta corriente colombiana durante los últimos diez años han sido:

- Déficits estructurales elevados, con fuerte presión desde la balanza comercial y la renta factorial.

- Excesiva dependencia de la inversión extranjera, especialmente para financiar desequilibrios externos.

- Corrección vía reducción de importaciones en lugar de aumento de exportaciones, lo que compromete la capacidad de inversión.

Este comportamiento resalta tres áreas críticas que Colombia deberá atender para disminuir su vulnerabilidad externa: diversificar y aumentar sus exportaciones, mejorar la estructura de ingreso primario y fortalecer la demanda interna sin recurrir únicamente a frenos en la inversión.

Epílogo

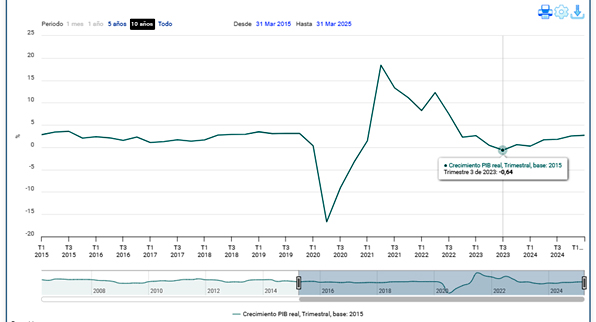

El resultado de la herencia es el pésimo crecimiento de la economía nacional, el ahondamiento de las desigualdades y de la pobreza, problemas que, como se verá en las siguientes presentaciones en esta mesa, se han venido enfrentando favorablemente para la población, a pesar del sabotaje diario a que se somete el gobierno por parte de la oposición. Debe advertirse, como se ve en la gráfica 3, que la economía estaba estancada en los años previos al cóvid-19, y que el pico de crecimiento del 2022 es un efecto estadístico del rebote al haber caído tanto la economía en el 2020-2021. A partir de 2023 se observa, no obstante, un repunte económico.

Gráfica 3. Crecimiento del PIB real 2015-2025.

Fuente: Dane.