Las mujeres en el cine: romper el silencio y encender la mirada

Hablar de las mujeres en el cine es hablar de una ruptura histórica, de un acto de valentía que abrió grietas en un mundo dominado por estructuras patriarcales, acostumbrado a estigmatizar y silenciar sus voces. Su irrupción no fue simplemente la de ocupar un lugar frente o detrás de la cámara, sino la de reivindicar una mirada propia: tierna y delicada, sí, pero también rigurosa, estética y comprometida con la disciplina de transformar lo íntimo en universal.

El camino no ha sido sencillo. Las mujeres han debido abrirse paso en festivales, encuentros y nominaciones internacionales, sosteniendo con entereza la responsabilidad de ofrecer una narrativa distinta, de reescribir la tradición sin repetirla. Su propuesta no es un apéndice de la historia del cine, sino una historia en sí misma, un territorio conquistado a pulso. Como diría Dorothy en El mago de Oz (1939): “Toto, tengo la impresión de que ya no estamos en Kansas”; y es que este nuevo paisaje cinematográfico se aleja de los cánones heredados para revelar un territorio de libertad y resistencia.

Yanara Guayasamin. Cineasta y documentalista, Ecuador.

En este marco, el 26 Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas de Cine, que convoca investigadores, realizadores, documentalistas y escritores de América y Europa, y que incluso abre espacio a concursos de cortos para blindar la creación regional, nacional e internacional, se convierte en escenario idóneo para una reflexión necesaria: más que discursos, que hablen las imágenes. Porque en cada plano, en cada guion, en cada decisión estética de una cineasta, se enciende una voz que permanece en la memoria de los cinéfilos. El cine, en este sentido, no solo tiene género: tiene estilo, tiene voz, y esa voz femenina ha vestido al séptimo arte con una sensibilidad nueva, capaz de alcanzar desde festivales locales hasta la gran estatuilla: el Óscar.

Estudiar el trabajo de varias críticas y realizadoras colombianas y europeas revela una poética singular de la imagen y de la palabra. Una estética que se enfrenta, con valentía, a la violencia simbólica y material; que responde con ternura y memoria a los silencios impuestos por la historia. Cada corto, documental o largometraje se convierte en acto de liberación, en un llamado a pensar lo humano desde una perspectiva que no solo interpela lo femenino, sino lo universal.

Ejemplo de ello es la obra de Yanara Guayasamín, nacida desde la entraña de una mujer con ojos de pintora, herencia viva de Latinoamérica, legítima de Ecuador. Su documental “Viaje a lo esencial” una parte de su pentalogía se adentra en el universo guayasaminiano para revelar la magnificencia de la selva, el poder inabarcable del agua, la trascendencia de lo humano y la belleza indomable de las especies animales y vegetales. Es un trabajo que oscila entre la dureza rocosa y la fragilidad líquida, entre la indolencia y la profunda articulación con el meandro verde de la selva.

En uno de sus relatos, perderse se convierte en hallazgo. Cada historia y cada trazo de vida parecen parte de un libro invisible que inspira crónicas y ficciones que, paradójicamente, ocurrieron en la realidad. Mundos extraños y, sin embargo, profundamente compatibles, que alimentan la imaginación con la fuerza de las mejores películas, pero desde una raíz mestiza, desde el suelo húmedo de América.

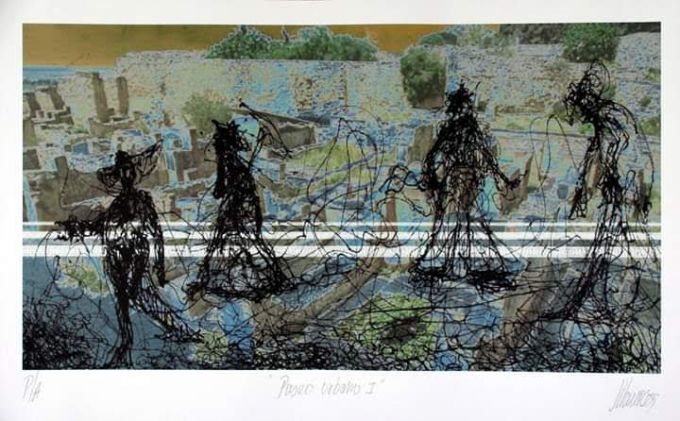

La cinta es también un ejercicio de mestizaje estético: el teatro se filtra en la imagen, los 24 fotogramas por segundo se convierten en escena y gesto. Imágenes casi perfectas, teatrales y corpóreas, elevan lo dramático hasta volverlo punto de inflexión. Cuerpos retorcidos, luces azules que parecen calma atravesada de dolor, pero también espesura de esperanza. Una danza visual que expone la crudeza del ser humano y, al mismo tiempo, su pertenencia irrevocable a la naturaleza.

La obra está hecha con amplitud de mirada y rigor estético, pero también con la fuerza de la fotografía y la música. Cuando la voz se silencia, hablan las imágenes; cuando las imágenes callan, susurra la música. Todo se articula en un lenguaje que no busca adornar, sino interpelar.

En el centro de esta propuesta palpita un carácter femenino: la mujer recolectora, generosa y sufrida, la que ríe y la que carga a su hijo en la cintura mientras trabaja entre el agua y la tierra. No se limita a la sensibilidad: la transforma en acto de cuidado y tenacidad.

Este cine exige al espectador permanecer, incluso por más de siete horas, ante un mundo real interpretado por una directora capaz de apropiarse de lo natural y devolverlo transfigurado en arte. La obra avanza como si fueran cuadros de una exposición: metáforas vivas que convencen de que otro mundo es posible, roto y abrupto, ligado a otra realidad existente, esa que está, pero no siempre vemos con afecto y que persiste gracias a unas manos que escriben con caligrafías de una cinética implacable.

El cine hecho por mujeres ha puesto sobre la mesa los temas dolorosos de nuestro tiempo: el consumo sexual de sus cuerpos, el maltrato, el olvido del Estado, el desamparo afectivo y la marginalidad. Pero de esa crudeza brota una fuerza creadora, una estética de la resistencia y de la esperanza. Como dice Furiosa en Mad Max: Fury Road (2015): “Estamos buscando redención”. Esa búsqueda se refleja en cada gesto cinematográfico femenino, que no solo denuncia, sino que propone nuevas formas de mirar y de narrar.

En últimas, el cine de mujeres no es un género ni una etiqueta: es una voz coral que ha roto el silencio y que, como recuerda Viola Davis en La ciudad perdida (2016), “No hay que pedir permiso para existir”. Hoy, el cine hecho por mujeres existe, resiste y transforma.