Invención de una ciudad: Pereira

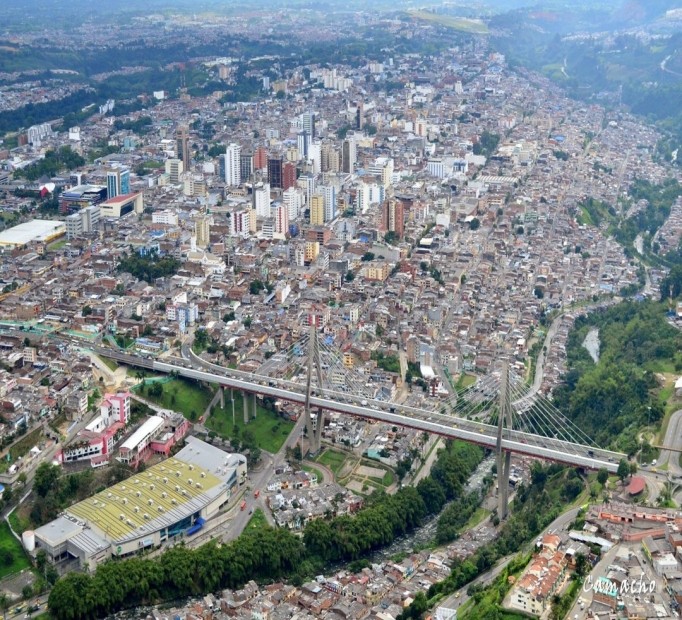

El título parece sugerir que alguien, como Dios unívoco, decidió la creación de una ciudad, entre los cruces de caminos y al filo de las estribaciones cordilleranas, justo alrededor de un valle ubérrimo y entre la orgía del trópico fecundo de clima cálido.

Como el “Dios – hombre” aludido no se tomó tal trabajo, tenemos que asumir que fue un puñado de seres transformadores los que le fueron dando cuerpo a la ciudad que hoy habitamos y moramos, durante las fundaciones operadas en un tiempo largo y con una función hoy viva más que nunca.

Pero realmente el título lo que quiere sugerir es si la ciudad que otros inventan cuando la leen desde la periferia y/ o a la distancia es distinta cuando son “los otros” los que asocian el nombre de la ciudad a un referente que la defina.

Y a ese proceso y a esa lectura es a lo que me voy a referir como fruto de una formación cultural que tiene: 1.- obstáculos epistemológicos, 2.- Dificultades en la definición conceptual, 3.- Interpretaciones en la relación de cultura y reproducción social, 4.-Esta imbricada con el concepto de arte, sociedad e individuo.

En síntesis, leer a una ciudad no remite forzosamente a recontar la historia de los procesos fundantes. Prefiero en este caso asumirlo desde la forma en que somos significados desde afuera, a cómo y desde qué perspectivas somos leídos, con qué motivos de asociación se religa nuestra ciudad PEREIRA en el imaginario externo y en el propio. Así, estamos asumiendo que el proceso cultural, está en relación directa con la formación de mentalidades, que nosotros y los de afuera hemos incubado a lo largo de la historia. Esto es, proponemos la lectura cultural como elemento analítico que no sea derivado como elemento residual o de otros subsistemas sino en relación holística que nos permita irradiar mejores luces a los procesos de la discursividad construida.

De los imaginarios a los estereotipos: Invención de una ciudad

Esta propuesta asume algunos marcadores, que en la actualidad pretenden definirnos, vistos como derivados de elementos analíticos que exigen su propia lectura de recorrido y formación, a partir del surgimiento del ser simbólico que, si nos atenemos a lo previsto por Edgar Morín, se produce desde el momento mismo en que comenzamos a enterrar a nuestros muertos. Gesto que de por si incuba la existencia de una dimensión simbólica de los procesos materiales, como a su turno se da una dimensión material de los procesos simbólicos.

Desde ese presupuesto y centrando el discurso propongo dirigir nuestra atención al otro extremo de la definición tradicional de cultura, esto es a la formación en el consumo de ciertos gestos culturales que se van produciendo lentamente a partir de expresiones populares en la urdimbre de una realidad intersubjetiva, que es a la postre una medición necesaria de la interacción social. Y del rico entramado temático, ante la necesidad de concretar esta primera reflexión, propongo centrarnos en el concepto que, en apariencia, universaliza a la “mujer pereirana”.

Desde el carácter público de la cultura, que expresa formas de vida, de clases, de procesos de negociación de sentido, a lo largo de nuestra reciente historia se ha ido endilgando a nuestra mujer local un concepto de fácil asociación, e inoportuno en la ligereza que conlleva. La inicial carga significativa que se da a la “mujer pereirana”, amerita ser repensada, no para ofrecer defensas tontas y sentimentales, lo cual de suyo implicaría la aceptación de dichos conceptos vanos. Propongo, y solo a modo de discusión, que intentemos, al calor de este espacio de lo íntimo y local, una lectura distinta, en donde finalmente podamos asumir que lo que pareciese peyorativo pueda y deba ser asumido como un “plus”, y bastante interesante. Razón por la que deseo asumir la lectura simbólica de Pereira, cuerpo de mujer.

Me propongo partir de la invención literaria, porque no encuentro camino diferente que permita un acercamiento distinto. No hay comprobación alguna que podamos realizar, no hay mediciones fácticas que nos iluminen el recorrido de la historia. Ahora quienes somos o pretendemos ser los “lectores” de esta ciudad que amamos, porque en ella se subsumen nuestras querencias, nuestros arraigos y los huesos de los muertos que le dieron y nos dieron vida, en ella, en la “ciudad sin puertas”, antes de tal, cuando solo era unos cuantos caminos que conducían hacia las primeras casas, de bahareque y barro, para cobijar al poblador que vino a desbrozar montañas. Ocurrida la primera fundación y en esos tiempos iniciales se aplicaron al sustento, para que el hombre proveedor pudiese cumplir a satisfacción su rol en la sociedad patriarcal en la que toda Colombia, por vieja herencia española y por fresca herencia paisa, derivaba su construcción de vida.

Desde la producción económica, simbólicamente Pereira y sus gentes acuñan buena parte del imaginario con que somos conocidos. Y es desde la plantación del café y en su cosecha especialmente, en donde emerge inicialmente el surgimiento de una mujer popular con capacidad de lucha y entereza. Imaginemos las plantaciones y la necesidad de mano de obra abundante, dado que la cereza se dio generosa y de excepcional calidad, la fuerza de trabajo masculino se fue desplazando lentamente, sin agotarla por supuesto, por los delicados dedos de las chapoleras que no solo cogían amorosamente el grano, sino que además su trabajo era remunerado con salarios menguados en relación al mismo oficio realizado por hombres. La avidez del hacendado no imaginó que en esa selección de facto económico se iría a desenvolver en parte un quiebre cultural significativo. La mujer trabajadora aumenta en el campo. Los roles de sumisión al varón y cuidado exclusivo de los oficios domésticos pierden mucho de su peso. La mujer asume a su turno el sentido y la satisfacción del proveedor.

Simplemente a vía de ejemplo recuerdo la propuesta que en La tejedora de coronas realiza Germán Espinosa. En la novela aludida, su protagonista Genoveva Alcocer, símbolo de la libertad y el gozo por el conocimiento, primero conquistó y domesticó su cuerpo, su piel, permitió que sus sentidos volaran sin límite alguno para asumir el mundo todo, el conocimiento intelectual, en suma, y anunciarse como portadora de luz para la América Latina, errátil en su búsqueda política. Mujer idea esa Genoveva, mujer acción y proponente de salidas, a la que claro en tiempos del tribunal del Santo Oficio no podía esperarle sino la hoguera inquisitorial.

El símbolo concebido por el narrador cartagenero, que mucho lustre le diera a las letras nacionales, no se construyó para entender a la mujer pereirana. Simplemente desde mi lectura, a esta ciudad que va creciendo sin tapujos, sin ataduras y sin deudas a pasados aristócratas, por ser una de las ciudades más jóvenes de Colombia, por haber surgido en tiempos en que ni le tocó la emancipación de España, ni siquiera los procesos de formación civilista, por haber aparecido en el escenario a fuer de encontrar tierras nuevas para los asentamientos de los desplazados antioqueños de entonces, por eso esta ciudad no estuvo exigida a recorrer los difíciles caminos de la Cartagena tradicional y vieja cepa de Genoveva, sino por el contrario, en Pereira, y en especial por la participación activa de la mujer pereirana, se deslizo suavemente el sentido ancestral de la cultura patriarcal colombiana hacia una posición moderna liderando el proceso con sus hombres y mujeres, especialmente éstas que desde el manejo de su precaria economía fueron creando una cultura de libertad mental, de lucha corajuda para construir las particularidades de su mundo.

Si se me acepta la invención lectora lo que Pereira propone al resto del país es la factura de una mujer nueva y distinta, que lucha y es solidaria, que levanta su familia, desde la tradición conservadora paisa y se alimenta con la liberalidad del pensamiento caucano que con igual fuerza llegó a su suelo en uno de los tantos procesos migratorios ocurridos. Cruce de caminos por su ubicación estratégica, Pereira se va haciendo con cuerpo y alma de mujer ante los ojos de quienes la contemplan. Y comenzará la asociación de piel canela hermosa a instalarse en la retina de todos los viajeros que hacen tránsito en su suelo. Y estos, los viajeros, apoyados por el poeta de “La ruana” y los bambucos y el aguardiente compañero, que se bebía primero en las fondas del fundo cafetero, atendidos por las chapoleras que recrearon alrededor de la cereza negocios de manutención a los miles de hombres de todo el país que se desplazaban y aún lo hacen buscando la cosecha de algodón, arroz, ajonjolí, quinua en su momento, ahora serán otros cultivos. Esa mujer de bellísimas facciones, de una dulzura adherida a su acento reacomodado desde la herencia de la vieja “paisedumbre” como la designó Belisario Betancur, más la facilidad para permitir que todo avencidado se sintiese miembro del lugar sin ningún tipo de exclusión. A esa mujer, por haber roto el dique conservador de la tradición colombiana, por haber roto con el esquema societal en donde el hombre se reservaba el carácter proveedor, como si fuese una sanción, como si se tratase de envilecer sus signos altruistas, porque a la mujer no le era permitido ser eje y norte, brújula y catapulta al mismo tiempo, la cultura popular colombiana le endilga un peyorativo por todos conocido.

No es de extrañar lo ocurrido en la formación discursiva, porque en la formación de procesos, científicos, sociales, culturales y de todo tipo, cuando se hace la reformulación simbólica se suelen pasar esas especies de “cuenta de cobro” a las comunidades o a los personajes que ofrecen resistencia al “statu quo” o que simplemente son proponentes de rompimiento con la tradición.

Una de las primeras mujeres que se destacó como conductora social irreverente, en términos de intrapolítica nacional es María Cano, conocida como “la flor del trabajo”. En las primeras décadas del siglo XX, la vieron desplazarse por las calles pereiranas junto a otros rebeldes soñadores, hablando a nombre y título de la mujer trabajadora, de aquellas que ya trascendido el tiempo de la recolección se convertirían después en la mano de obra “barata” en las grandes trilladoras y comercializadoras del grano. Para entonces ya la mujer no era admirada por la donosura de su entorno y su palabra y su piel y sus caricias, ahora famélicas trabajadoras de la modernidad económica eran una parte de la mar desprotegida. A ellas reivindicaba María Cano cuya palabra se nutría en la compañía de Tomás Uribe, primo de María de los Àngeles y en la muy especial de su compañero Ignacio Torres Giraldo, de alta figuración en la historia social colombiana. Y como cortina y aliento, como superficie y plataforma está la fuerza poética de Suenan Timbres de Don Luis Vidales, que desde otra provincia cercana a Pereira llevó su propuesta estética a las letras nacionales.

María Cano.

Entonces de esos tiempos iniciales de producción local, de esos tiempos de formación de fundos y poblados, la mujer de esta región, entre los resquicios de lo no permitido pero que era necesario afrontar, enseñorea con su presencia de trabajo y lucha la superficie nacional.

Otros inventan la ciudad…. Los que nos leen desde fuera y desde dentro también, otros nos definen con remoquetes o con enunciados grises en el chiste popular colombiano, pero si bien es bueno que nos lean y nos designen, bien vale que desde visiones nuevas se reconozca el imperativo de cambio, de fuerza y resistencia operado por los hombres y mujeres regionales, especialmente estas. Porque no hay que olvidar que la ciudad nombrada, como cualquier otra no es un proceso acabado. Pereira igual que todos los seres vivos se renueva, cambia, evoluciona, define su personalidad, se reinventa a cada instante. Y a esa seducción del cambio está adherida en muy alta parte la mujer. Previo a la historia del café se dio la trashumancia de la minería, de la guaquería. Como dejar a un lado la significación de la guerra, de las guerras vividas, cuando los hombres embrujados por el color azul o el rojo marcharon a defender supuestas lógicas de vida, o cómo dejar sin considerar otras guerras de distintos tipos del poder, que empujaron a los hombres a buscar pretendidos paraísos…. Solo las mujeres pereiranas permanecieron para defender sus heredades, de las cuales hoy nos enorgullecemos. Cómo no hacer reconocimiento al valor y resistencia silenciosa de las tozudas abuelas.

Y a ello y a esa actitud, dentro de lo que se llama deslizamiento de sentido, que no solo funciona para la literatura sino igual para las formaciones discursivas, en lugar de asumirlo en la dimensión justa de su valor intrínseco, se zahiere a la pereirana por su presunta ligereza, por su provocante y desafiante actitud que, si la entendemos en su justa dimensión esa actitud, sin descartar lo femenil esencial, revela lucha, modernidad y anticipación al futuro.

Con “deslizamiento de sentido”, quiero sugerir, leer un elemento por otro, asumiendo que los procesos culturales no los tenemos que definir en relación a…. sino como realidad en sí misma, aceptando que los fenómenos culturales están relacionados holísticamente. Esas maneras de marcar las regiones o a sus habitantes tienen en consecuencia trasuntos históricos y sociológicos muy profundos porque se han ido formulando en el inconsciente colectivo y aparecen en la superficie como parte de la picaresca, del refranero o del chiste popular.[1]

Quiero concluir señalando finalmente que Pereira, “cuerpo de mujer”, como he querido designar a esta ciudad, tiene desde el vientre femenino una particular relación con el mundo icónico, que desde ese referente, ciertos símbolos construidos implican que los fenómenos culturales son una mediación de absoluto interés para entender lo que aflora en la superficie simbólica y que en esencia la marcación punitiva con que se alude a “la mujer pereirana” implica una sanción al carácter liberador de género, al empuje que revela su altruismo, a su capacidad para construir un escenario público distinto.

Habrá sin duda otras explicaciones históricas, como igual el imaginario popular íntimo señala la existencia de plantas que circundando los ríos de la ciudad la impregnan de fluidos erotizantes. Estos, claro, no son sino argumentos fruto de la picaresca lugareña que intenta argumentar el significado de lo que tendríamos que ver, desde una mirada nueva, como un “plus” que es necesario enaltecer. La libertad y la ruptura del marco patriarcal del que deriva la mujer pereirana su carga de rebeldía, y no de ligereza y fatuidad como quieren “mirarnos”, no es cosa distinta al plus que con orgullo exhibe esta ciudad con cuerpo y alma de mujer.

[1] Ver al respecto el artículo: Caicedo de Cajigas, Cecilia. “El chiste popular colombiano”. Revista colombiana de Psiquiatria, número XXIII.

* Cecilia Caicedo Jurado (colombiana) es ensayista, novelista, profesora universitaria e investigadora. Se doctoró en Filosofía y Letras, sección literatura hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. En OFINES, Madrid se recibió como Investigador lingüístico. Especialista en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo de Colombia y el pregrado en Filosofía y Letras es de la Universidad de Nariño, Colombia. Tiene 15 libros publicados y otros tantos en coautoría. Ha ganado diversos concursos en narrativa y ensayo. Entre sus títulos más conocidos están: - “La novela en el Departamento de Nariño”, Instituto Caro y Cuervo, 1990. - “Literatura risaraldense”, 1988 - “Origen de la literatura Colombiana: el Yurupary”, 1990. - “Leyenda del Yurupary”: versión libre 2003. “Colombia vista desde sus novelas” 2015, Premio de Ensayo, escritores Pereiranos. “Macondo, país de sueños”, 2015, Caza de Libros. “Colombia en su proceso narrativo” 2018, Pijao, Pigmalión, Madrid. Novelas: “Verdes sueños” 2011. “La ñata en su baúl y Versiones sobre Esteban”, Colección 50 novelas colombianas y una pintada, 2008. La realidad es absolutamente efímera, Clepsidra Editores, 2023. La intrusa, Colección 50 años, Pijao Editores, 2022. Artículos, ponencias e intervenciones en simposios y congresos publicados en revistas de circulación nacional e internacional. Ensayista, novelista, profesora universitaria e investigadora. Se doctoró en Filosofía y Letras, sección literatura hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Miembro de la Academia Nariñense de Historia. Miembro en calidad de embajadora cultural de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Miembro de Literatura Visión de los Estados Unidos. Miembro del PEN Colombia. Fundadora y directora del programa radial Literatura Hoy, emisora cultural de Pereira.